探究ゼミ・プロジェクト〔 学内外と連携し、自由に学ぶ 〕

探究プロジェクト

「聞こえない」から考える多様性①

今年度から新しい探究プロジェクト「『聞こえない』から考える多様性」がスタートしました。このプロジェクトでは、「耳の聞こえない人」とその支援・通訳に携わる研究者をお呼びして、手話での講演、学習会、校外学習などを行うものです。

2月5日(水)はオリエンテーションとして、研究者の種村光太郎さんから「多様性を考える」とはどういうことかを学びました。また、「聞こえない人」当事者である大学生の河角さんもご自身の体験をお話してくださいました。

種村さんの講演で特に深く刺さった場面があります。それは、種村さんと河角さんが突然手話で会話を始めたことです。生徒も教師も「ポカーン」としながらだんだん取り残されているような居心地の悪さを感じました。種村さんの「ね、不安になったでしょ」という一言で「ああ、聞こえない人はこうやって会話から排除された気持ちになることもあるんだなあ」と実感しました。「立場が変われば世界は変わる」という言葉がグッと実感に変わる瞬間でした。

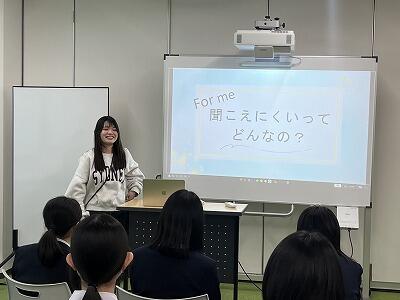

河角さんは幼少期に難聴と診断され、成長とともに聞こえにくさが増してこられました。今は彼女自身「私をパッとみたら聴覚障害をもっていると分からないと思う」と仰っていましたが、口元を見て言葉を判断したり、補聴器や音声を文字化するアプリを利用したり、大学での支援を受けながら学生生活を送っていらっしゃいます。聴覚障害といわれる状態にもさまざまな程度や「聞こえにくさ」の違いがあることが驚きであり新しい学びとなりました。「大学で支援を受けるようになってから、私の第一印象が『聴覚障害の人』になってしまって『かわいそう』と思われるのが嫌だった。私にはもっと他のアイデンティティもある。まずは『私』を知ってほしい」という言葉に、生徒も私たちもハッとさせられました。

生徒たちの感想文ではこのような記載がありました。

「自分自身、日頃「あの人耳が聞こえないらしいよ」とか「目が見えないみたいだよ」とか聞くと「そうなんだ、気の毒だね」とつい言ってしまいがちなので、「障害は気の毒なことだ」という認識を変えて次回に臨みたい。」

「障害は社会が作り出しているのであって障害者と言われている人にとっても普通に過ごせる環境ならば障害者ではないというのには納得した。河角さんの実体験を聞いて辛いことを言われてもそれを原動力にしていく力はすごいと思った。種村さんと河角さんが手話で話しているとき、喋っている時とは違い、静かにコミュニケーションをとっているのが私は好きだったし、手話がかっこいいなと思った。」

このプロジェクトの続きは3月に行います。次回は「聞こえない人」当事者による手話講演をききます。その次は当事者の方々をさらに数名お迎えし、一緒に電車にのって買い物ミッションに行きます。最終日は生徒から「聞こえない人」へプレゼンテーションを行う予定です。口頭発表はできません。文字ばっかりのスライドは見にくいし・・・さあ、みんな、どうする?!

座学ではなく、単なる手話体験でもなく、「自分とは異なる背景を持つ人」と時間をともにし、自分の内なる偏見や思い込みをあぶりだし、全員が心地よく共存できる社会・空間を探る、そんな探究プロジェクトを応援していただけたら嬉しいです。