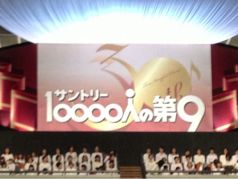

「30th サントリー1万人の第9」コンサート

きょう「30th サントリー1万人の第9」コンサートが大阪城ホールで行われました。今年は南三陸の東北会場とも結んで行われました。「第9」とは言うまでもないことですが、ベートーベンの交響曲第9番ニ短調作品125のことです。

年末に「第九」を演奏するようになったのは、戦後間もなく経った頃からだといわれています。大阪の地でも、「『年末に大きなホールが出来るなら、1万人で第九を歌ったら面白い!』ーパワフルな大阪人のアイデアと、サントリーの佐治敬三の『やってみなはれ』精神に後押しされ『サントリーオールド1万人の第九』コンサート(当時名)は、1983年12月4日産声をあげた」(パンフレット)。以来、すっかり年末の風物詩になっています。

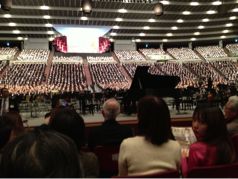

1万人の大合唱はさすがに迫力があります。素晴らしい演奏と自信に満ちあふれた歌声に心を打たれます。指揮者の佐渡裕氏の「ひとりひとりが主人公になることが大切。最初に”フロイデ”という言葉をとことん自分事にしてもらうようにお願いしました」という言葉のように、自分にとっての”喜び”、本当に実感できる喜びをイメージして生きた言葉としての”フロイデ”が歌われ「人と人が歌を通してひとつになれることを体感できる」大合唱でした。

第一部の辻井伸行氏のラフマニノフ「ピアノ協奏曲第2番 第3楽章」のピアノ演奏は、しなやかな指の動きは勿論のこと全身から溢れ出る迫力に圧倒されました。晩年、難聴に苦しみながらタクトを口にくわえ、ピアノに押し付けて音を感じながら作曲を続けていたと言われるベートーベンの姿に重なるものを感じました。

氷雨の降る師走の慌ただしさを吹き飛ばし、心が温まりいつまでも余韻が残るコンサートでした。