親が子に言って聞かせる

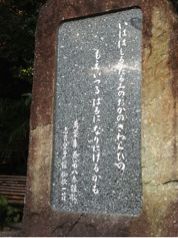

近くの神社に初詣に行きました。神社の北には泉から湧き出る水が滝となっており、元々はこの滝を神体として水の神を祀っていたものと見られています。万葉集に収録されている志貴皇子の歌「いははしる たるみのおかの さわらひの もえいつるはるに なりにけるかも」は、この滝を詠んだものとされています。今から1300年以上前が起源とされている垂水神社です。

多くの方が初詣に来られていましたので、参道で並んで待っていると、「お賽銭を入れてから鈴をならして、2回礼をするのよ。それから2回手を叩いてお願い事をして、もう一度礼をするの。いい」、という話し声が聞こえてきました。若いお母さんが、小さい我が子に言って聞かせているのでした。若いお母さんが神社参拝の作法を良く知っておられることに感心するとともに、子どもに言って聞かせている姿に感じるものがありました。

私自身も小さい頃、仏さんにお供えをしてからご飯をいただくものだとか、貰い物をしたら先ず仏さんにお供えをしてから、お下がりをいただく、と言ったことをよく言われました。神社参拝や仏さんの話になりましたが、決して、宗教教育の必要性の話をしているのではありません。また、近所のおばちゃんやおじちゃんから「僕、おはよう」と挨拶をされたり、「そんなことをしたらダメ」とか注意もされたものでした。親が子に言って聞かせたり、近所の方々が我が子のように挨拶をしたり注意もしてくれる。今も受け継ぎたい良き風習です。このようなことが、ふと頭をよぎる光景でした。