部活動

科学部 緊急事態宣言解除 休部中-2

2020/06/08

6月より分散登校が続いていますが、未だ部活動は再開できていません。

今回は北雲雀きずきの森の活動に科学部顧問が参加させてもらいましたので、その報告をさせてもらいます。

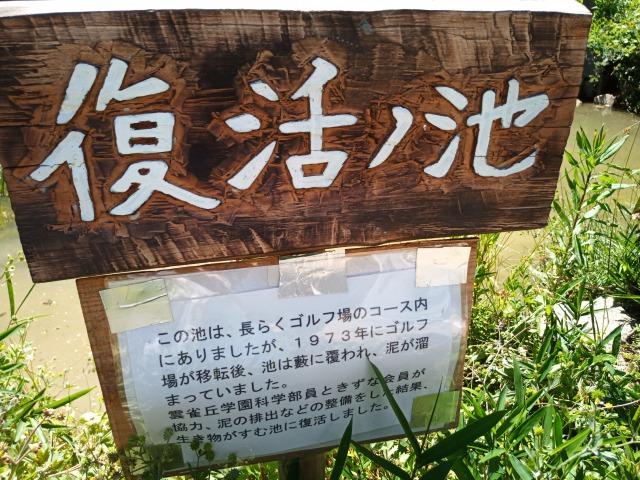

昨年から、科学部ときずきの森を管理しているきずな会の方とで作業を進めていた「復活の池」

季節が巡って、色んな生き物が出てきているのではないか、と期待に胸を膨らませて調査を行います。

池の解説看板にも「雲雀丘学園 科学部」の名前を入れてもらいました。

昨年に比べると、まわりの植物を刈り取って池全体が明るくなりました。科学部員の作業と、きずな会の方の作業で池の深さも少し出てきました。

もともとトンボの多い池でしたが、本日も多くのトンボが観察されました。写真の真ん中に写っているのはナツアカネ。

一番多かったのはこのオオシオカラトンボ。この鮮やかなブルーは雄です。

池底の泥中などをあさると、多くのオオシオカラトンボのヤゴが見つかりました。

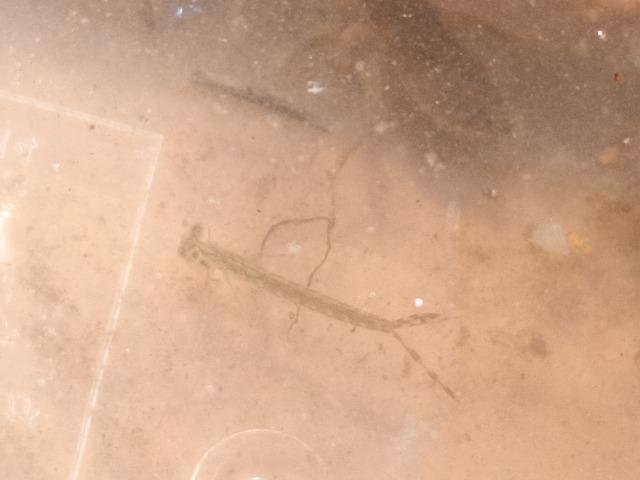

また今回あまり成体は見つかりませんでしたが、イトトンボのヤゴも多く捕獲できました。他のヤゴなどと比較すると弱いようで、プラケースに入れていると、オオシオカラトンボ・マツモムシに捕食されているところを観察することが出来ました。

魚類としては、メダカを多く見ることが出来ました。特に繁茂したアオミドロなどの藻類の近くに多くの稚魚が見られましたので、この春以降かなりの数が繁殖していることが考えられます。

昨年の池改造すぐの段階からメダカは観察されていますので、おそらくどなたかが放流しているんだと思います。

上記の写真のような、本来鑑賞種のヒメダカもかなりの数見ることが出来ました。

きずな会の方が調査している時に、新たに池が発見されたので「第2の復活の池」として整備されているようです。

まだ藪を切り開いて間もないので、生物はまだ少ないようです。

湧き水が出ているので水は澄んでいます。

泥などがないので、本来清流に生息しているトビケラも観察できました。

その他観察できた生物をあげていきます。

キマワリ。朽木などを食べて成長します。

ツチイナゴ。日本のバッタの仲間で唯一成虫で冬を越すバッタで、この時期にも成虫が見られます。

樹液昆虫。夏になればカブトムシ・クワガタなど出てくるでしょうか。シロテンハナムグリは早くも樹液に付いていました。

ナナフシ。まだ幼虫ですが、きちんと擬態しています。

ヒメヒゲナガカミキリ。長い触角が特徴です。

ヨツボシケシツイ。小さい昆虫ですが、こちらも樹液昆虫。小さいながらも雄は大アゴをもっているので、クワガタのように戦うこともあるそうです。

また部活動が行えるようになったら、部員の皆さんと採集・観察に行きたいと思います。