校長通信

ドイツでの学び 第103号

2025/03/17

ドイツオルデンブルクの協定校ヘルバルトギムナジウムへ生徒15名と一緒に行ってきました。ドイツへは関西空港を22時30分に出発、13時間のフライトのあとトルコ・イスタンブールで乗り換え、3時間30分乗ってブレーメン空港に9時55分に着きました。オルデンブルクはブレーメンから1時間弱の人口16万人のお城のある落ち着いた街です。

2018年に協定を結んで以来の訪問となりました。協定校での研修の利点として事前学習と事前交流があります。ドイツ文化や言語に関する学習とともに、現地生徒とメールでのやり取りが行われました。

最初はドイツ人生徒の英語力に圧倒されていましたが、徐々に発語・発話量が増え、積極性が見られ、成長を感じることができました。私は行事の関係で一足先に帰国しましたが、帰国後にも大きな成長と飛躍が期待できそうです。詳しくは、ブログをご覧ください。

ヘルバルトギムナジウムでは、日本語、スペイン語、ラテン語、フランス語を選択して学ぶことができるそうです。

20年くらい前から日本語のY先生とドイツ人の先生によって訪問旅行交流がスタートし、本校からもドイツへの旅行団が訪問しました。その後、日本語のN先生と今回もお目にかかったドイツ人の先生が支えてくれていました。2018年に前校長先生と協定文書を交わし、新たな校長先生、日本語の先生へと受け継がれて、しっかりと日本語学習と日本文化が取り入れられていました。

この先生方にいろいろな準備とお世話をしていただき、昨年本校に留学していたドイツ人の生達もサポート役として流ちょうな日本語で案内をしてくれました。改めて人のつながりの大切さを感じることができました。

足が届かないくらいのでかい学校の自転車をお借りして、ホテルを7時20分に出発して学校まで20分くらい走りました。石畳のおしゃれな町並みを疾走していい経験ができました。寒かった!

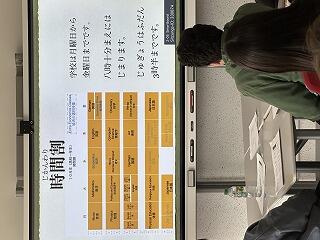

この学校では全員がタブレット端末を使って90分間の授業を受け、先生の書いたものを写すということはしません。いくつかの教科はドイツ語か英語を選んで学ぶことができます。英語で行われる授業を見学させていただきました。10年生(高1)歴史の授業ではポツダム後のドイツ分割占領政策やドイツ人の帰国を調べ、話し合いが行われました。日本での引き上げとの違いについて、東京大学の論文がありましたので、示して意見交換をしました。

9年生(中3)地理も英語で行われており、中国の省別データから所得や開発,地域格差について学んでいました。先生は日本にも来たことあるらしく、日本の自然災害、防災対策についてのご質問がありました。

選択の日本語の授業では、先生から授業の始めと終わりに「お辞儀」を体験させたいということで、私から「お辞儀」の考え方や頭を下げる角や呼吸について説明し、体験しました。

ほとんどの先生がスペイン語と生物とか英語と音楽とか複数科目の免許をもたれており、大学院での学びや学校でのインターンシップは必須のようです。校長先生や日本語の先生から学校の問題点やドイツの教員の処遇や採用、免許制度について教えていただきました。

服装や髪の制限なく自由ですが、携帯電話の使用は校内禁止になっています。これを破るときびしく指導をされるようです。学生達には日本もドイツも同じような問題が起きていたり、日本で当たり前だと思っていることが違っていたり、グローバル化や英語教育の違いや教育へのお金のかけ方など,これからの日本の教育の参考になる部分も多いと感じました。