2016 One Day College 感想 N

京都大学霊長類研究所 野生動物研究センター

伊谷 原一 教授

「霊長類の社会」

・ (高1女子)

「ヒトはサルから進化した」という言い方は間違いで、「ヒトは他のサルと共通の祖先から進化した」ということだと分かり、納得がいった。たくさんの研究や実験をみせていただいて、大変面白かったし、本当に人間と近い動物で、高い能力を持っているのだとわかった。99%近く我々人間と同じ遺伝子を持っているということに驚いた。類人猿や霊長類にとても興味が湧き、もっと知りたいと思った。

・ (高2男子)

お話が面白くて引き込まれました。チンパンジーは頭が良くて、よく箱の中にある餌をとったりするのは見たことがあるが、人間の言葉を文法まで理解し、自分の意思表示をすることには驚きました。また、明確な社会ができていて、研究するのにもサルたちとのコミュニケーションが欠かせないものだと知りました。奥が深くてかなり面白いと思いました。

・ (高3女子)

霊長類学の研究がヒトのことを知るための研究だと聞き、獣医学が主に人間を他の動物と共通の病気から防ぐためであるということを思い出し、驚いたのと同時に納得した。私は動物の感じる幸福について興味があるのだが、1500単語を理解し、文法通りに使えるチンパンジーの話を知ると、ラボで飼育されている個体と野生下では、文化が全く同じであることはないだろうから、感じる幸福は違うのだろうかという疑問が湧いてきた。

血液や尿中の種々の物質の濃度を調べると生体が正常に機能しているかどうかが分かります。授業ではどのような病気のときに,どのような生体成分が,なぜ変動するのかをわかりやすく解説します。

血液や尿中の種々の物質の濃度を調べると生体が正常に機能しているかどうかが分かります。授業ではどのような病気のときに,どのような生体成分が,なぜ変動するのかをわかりやすく解説します。

大学での初回フランス語授業を少し体験していただきます。フランス語の音,簡単な表現に触れてみましょう。日本語になったフランス語を見てみましょう。

大学での初回フランス語授業を少し体験していただきます。フランス語の音,簡単な表現に触れてみましょう。日本語になったフランス語を見てみましょう。

アーヴィング・ゴッフマンという社会学者がいます。彼は,わたしたちが日常生活を送る中で,「他者」とどのようにやりとりをするのか,に常に関心を持って,人々の具体的なコミュニケーションの場をいつも観察していました。たとえばゴッフマンは,エレベーターに乗った人が必ず上を見上げて,エレベーターが今何階にあるかを示す表示板を見ているのはなぜか,に疑問を持ちました。その結果,彼らは「今何階にいるのか?」に関心をもっているからではなく,もっと別の理由がある,と考えました。そこには,個人的な関心や思いとして説明するには無理があるもっと別の次元の理由,つまり「社会的な理由」があると考えたのです。わたしの講義ではゴッフマンが考えたこの「社会的な理由」に焦点をあてます。彼によれば,わたしたちが社会の中でさまざまに振舞うことのほとんどすべてには上記のような「社会的な理由」があります。言い方を変えれば,わたしたちが他者と一緒にいる場にはわたしたちの個人的な思いから独立している規範(決まりごと)があるのです。今回の講義では,この「規範」の存在をわたしたちに教えてくれるものとしてゴッフマンが思いついた「フレイム」という考え方についてお話したいと思います。具体的に考える素材は「マジック(手品)」についてです。わたしたちは「マジック」を一つのエンターテインメントとして楽しみますが,ゴッフマンによれば,これも一つの「社会的なお約束」の中で成立していることになります。それはいったいどういうことなのかを,考えてみましょう。

アーヴィング・ゴッフマンという社会学者がいます。彼は,わたしたちが日常生活を送る中で,「他者」とどのようにやりとりをするのか,に常に関心を持って,人々の具体的なコミュニケーションの場をいつも観察していました。たとえばゴッフマンは,エレベーターに乗った人が必ず上を見上げて,エレベーターが今何階にあるかを示す表示板を見ているのはなぜか,に疑問を持ちました。その結果,彼らは「今何階にいるのか?」に関心をもっているからではなく,もっと別の理由がある,と考えました。そこには,個人的な関心や思いとして説明するには無理があるもっと別の次元の理由,つまり「社会的な理由」があると考えたのです。わたしの講義ではゴッフマンが考えたこの「社会的な理由」に焦点をあてます。彼によれば,わたしたちが社会の中でさまざまに振舞うことのほとんどすべてには上記のような「社会的な理由」があります。言い方を変えれば,わたしたちが他者と一緒にいる場にはわたしたちの個人的な思いから独立している規範(決まりごと)があるのです。今回の講義では,この「規範」の存在をわたしたちに教えてくれるものとしてゴッフマンが思いついた「フレイム」という考え方についてお話したいと思います。具体的に考える素材は「マジック(手品)」についてです。わたしたちは「マジック」を一つのエンターテインメントとして楽しみますが,ゴッフマンによれば,これも一つの「社会的なお約束」の中で成立していることになります。それはいったいどういうことなのかを,考えてみましょう。

社会学は,法学や経済学と並んで,大学の学部名称ともなっている学問です。しかし,高校の社会科の主要科目(歴史、地理、政治・経済)のなかには含まれていません。社会学とはいったいどんな学問なのか? 単純化していうならば,社会学は,「人と人との相互作用とその結果生まれる社会関係」について研究する学問です。今回の講義では,社会学がどんな学問なのかを,高校生の皆さんに理解できるようにお話したいと思います。

社会学は,法学や経済学と並んで,大学の学部名称ともなっている学問です。しかし,高校の社会科の主要科目(歴史、地理、政治・経済)のなかには含まれていません。社会学とはいったいどんな学問なのか? 単純化していうならば,社会学は,「人と人との相互作用とその結果生まれる社会関係」について研究する学問です。今回の講義では,社会学がどんな学問なのかを,高校生の皆さんに理解できるようにお話したいと思います。

青年達によって表出されるさまざまな「歌」は,その時代を生き抜く青年達の心性を内在化させています。この授業では,「YUI」を素材にして,彼女が構成する「内面的世界」を社会心理学の観点から「解剖」することを試みます。このことによって,「こころ」の仕組みの一端を理解してもらえればと思います。

青年達によって表出されるさまざまな「歌」は,その時代を生き抜く青年達の心性を内在化させています。この授業では,「YUI」を素材にして,彼女が構成する「内面的世界」を社会心理学の観点から「解剖」することを試みます。このことによって,「こころ」の仕組みの一端を理解してもらえればと思います。

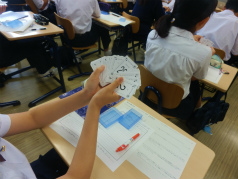

税金引き上げや価格規制は,市場取引にどのような影響を与えるのであろうか。これらの政策は我々の生活を豊かにするのか。今回の講義では,市場取引によって価格が決定するメカニズムを簡単な経済実験を体感することによって理解することが目的である。科学の世界では実験によって様々な理論の正当性が実証されてきた。しかし,経済学などの社会科学の分野では,対象者が「人間」であることから実験を通じて理論の検証を行うことが難しかった。ところが,経済実験は手法が確立されるにつれて経済事象を説明する有効なツールとして認められ始めた。受講者には,実験の「被験者」として参加していただき,市場取引を体験していただく。

税金引き上げや価格規制は,市場取引にどのような影響を与えるのであろうか。これらの政策は我々の生活を豊かにするのか。今回の講義では,市場取引によって価格が決定するメカニズムを簡単な経済実験を体感することによって理解することが目的である。科学の世界では実験によって様々な理論の正当性が実証されてきた。しかし,経済学などの社会科学の分野では,対象者が「人間」であることから実験を通じて理論の検証を行うことが難しかった。ところが,経済実験は手法が確立されるにつれて経済事象を説明する有効なツールとして認められ始めた。受講者には,実験の「被験者」として参加していただき,市場取引を体験していただく。

聴覚に障害を有すると,聞こえにくい・聞こえないという状況になる。そこで,聴覚に障害を有する方々の聞こえないことについての理解を深めることを通して,障害を有する人々のことを理解していきたい。特に,学習内容として,聴覚障害の概要やシミュレーションによる聞こえにくさの疑似体験なども行う。

聴覚に障害を有すると,聞こえにくい・聞こえないという状況になる。そこで,聴覚に障害を有する方々の聞こえないことについての理解を深めることを通して,障害を有する人々のことを理解していきたい。特に,学習内容として,聴覚障害の概要やシミュレーションによる聞こえにくさの疑似体験なども行う。 この講座は前半と後半の2つのモジュールがあります。 前半は,簡単なイタリア語で買い物ができるようになる授業を行います。後半は,イタリアとイタリア文化の紹介,4年間の大学での学び方,自分と違う文化と言語を学ぶ必要性などについてお話します。

この講座は前半と後半の2つのモジュールがあります。 前半は,簡単なイタリア語で買い物ができるようになる授業を行います。後半は,イタリアとイタリア文化の紹介,4年間の大学での学び方,自分と違う文化と言語を学ぶ必要性などについてお話します。

S国のSP社が大量解雇をする。誰が失業者を守るのか?政府?労働組合?他方でO国のOQ社は,失業者の低賃金労働を期待し,S国への工場移転を狙う。OQ社従業員の運命は?授業では、参加者が各国の諸大臣・労働組合幹部・経営陣を演じる。交渉によって社会を「動かす」醍醐味を味わう。

S国のSP社が大量解雇をする。誰が失業者を守るのか?政府?労働組合?他方でO国のOQ社は,失業者の低賃金労働を期待し,S国への工場移転を狙う。OQ社従業員の運命は?授業では、参加者が各国の諸大臣・労働組合幹部・経営陣を演じる。交渉によって社会を「動かす」醍醐味を味わう。 “テスト前になると部屋の掃除をしちゃう”,“テスト勉強しても「全然勉強してへん」と言ってしまう”,“テスト後はとりあえず「あかん,できんかった」と言っておく”,“「お前はアホや」と言われるし,自分でも「アホやからできへん」と思ってしまう”。こんな人いませんか。勉強せなあかんのはわかってるけど,なぜかやる気の出ないあなた。もしかしたら,ここにヒントがあるかも。

“テスト前になると部屋の掃除をしちゃう”,“テスト勉強しても「全然勉強してへん」と言ってしまう”,“テスト後はとりあえず「あかん,できんかった」と言っておく”,“「お前はアホや」と言われるし,自分でも「アホやからできへん」と思ってしまう”。こんな人いませんか。勉強せなあかんのはわかってるけど,なぜかやる気の出ないあなた。もしかしたら,ここにヒントがあるかも。 21世紀になり,ナノサイズで核酸やタンパク質を取り扱える学問,生命科学が注目されている。本講義では,核酸(DNAおよびRNA)の構造,物性,機能の基本的特徴を学習する。さらに,この生命科学の研究最前線の話題をわかりやすく紹介し,核酸のヒミツ(新しい物性や機能)に迫る。また,その成果に基いて我々の未来生活がどのように改善されていくのかを展望する。

21世紀になり,ナノサイズで核酸やタンパク質を取り扱える学問,生命科学が注目されている。本講義では,核酸(DNAおよびRNA)の構造,物性,機能の基本的特徴を学習する。さらに,この生命科学の研究最前線の話題をわかりやすく紹介し,核酸のヒミツ(新しい物性や機能)に迫る。また,その成果に基いて我々の未来生活がどのように改善されていくのかを展望する。

これまで世界で作られたことのない新しい分子をつくることは,人々の暮らしを豊かにします。例えば,医薬品など人間の健康に役立ったり,プラスチックなどの新素材は従来の物質とは違って,軽くて丈夫なものに利用されています。さらに,分子自身に新しい機能を持たせることで,分子を使って別の分子を見分けたり,その量を測定することができます。ここでは,【分子を見分ける分子】の最先端の研究についてお話しします。

これまで世界で作られたことのない新しい分子をつくることは,人々の暮らしを豊かにします。例えば,医薬品など人間の健康に役立ったり,プラスチックなどの新素材は従来の物質とは違って,軽くて丈夫なものに利用されています。さらに,分子自身に新しい機能を持たせることで,分子を使って別の分子を見分けたり,その量を測定することができます。ここでは,【分子を見分ける分子】の最先端の研究についてお話しします。

ヒトを含む動物を対象にした講義と実習。講義では遺伝や分子生物学など,実習では昆虫や淡水魚に関心があるといいが,受講条件ではありません。

ヒトを含む動物を対象にした講義と実習。講義では遺伝や分子生物学など,実習では昆虫や淡水魚に関心があるといいが,受講条件ではありません。

「リハビリテーション」という言葉はよく耳にすると思いますが,「作業療法」って? と思われる人は沢山いらっしゃると思います。しかし,作業療法は,リハビリテーションに欠くことができず,また他職種との連携により患者さんの生活をより豊かにする専門職です。今回は,リハビリテーションという枠組みと作業療法の視点で患者さんを捉えながら,”より豊かに生活する”とは? ということを皆さんと一緒に考えたいと思っております。

「リハビリテーション」という言葉はよく耳にすると思いますが,「作業療法」って? と思われる人は沢山いらっしゃると思います。しかし,作業療法は,リハビリテーションに欠くことができず,また他職種との連携により患者さんの生活をより豊かにする専門職です。今回は,リハビリテーションという枠組みと作業療法の視点で患者さんを捉えながら,”より豊かに生活する”とは? ということを皆さんと一緒に考えたいと思っております。

まずは誰でもできる簡単な建築造形の一端を体験してもらいます。そしてその体験をふまえて,建築すなわち architecture の語源や,建築の三大要素である「強・用・美」の意味などを理解し,建築設計は科学でもあり芸術でもある総合的な人間の営みであることを概観します。

まずは誰でもできる簡単な建築造形の一端を体験してもらいます。そしてその体験をふまえて,建築すなわち architecture の語源や,建築の三大要素である「強・用・美」の意味などを理解し,建築設計は科学でもあり芸術でもある総合的な人間の営みであることを概観します。

飛行機はなぜ空を飛べるのか,そこではどんなメカニズムがあるかを,翼に的を絞り,身近な材料と器具を使った数種の実験で学びます。飛行の歴史や原理を交えながら,最後には単純なグライダーを作りますが,果たして飛行に成功するか否か。飛行の楽しさや不思議さ,ものづくりの面白さが体験できると思います。

飛行機はなぜ空を飛べるのか,そこではどんなメカニズムがあるかを,翼に的を絞り,身近な材料と器具を使った数種の実験で学びます。飛行の歴史や原理を交えながら,最後には単純なグライダーを作りますが,果たして飛行に成功するか否か。飛行の楽しさや不思議さ,ものづくりの面白さが体験できると思います。

世間は折からのキャラブーム。特に平城遷都1300年を記念してデザインされた「せんとくん」「まんとくん」騒動は記憶に新しく,「かわいい」「気持ち悪い」「癒される」などと世間をにぎわせました。このようにキャラクタの評価を行う私たちの“感性”を科学的に解明する「感性科学」をご紹介します。

世間は折からのキャラブーム。特に平城遷都1300年を記念してデザインされた「せんとくん」「まんとくん」騒動は記憶に新しく,「かわいい」「気持ち悪い」「癒される」などと世間をにぎわせました。このようにキャラクタの評価を行う私たちの“感性”を科学的に解明する「感性科学」をご紹介します。

コンビニエンスストアは,今では,私たちの生活に欠かせない存在となりました。狭い店舗面積にもかかわらず,一日の販売金額は平均で60万円とも言われています。そのような好業績は,買い手には見えにくい「情報システム」によって支えられています。そこで,この講義では,コンビニエンスストアを支える情報システムの役割について説明します。特に,レジの仕組み,商品バーコードの仕組みなどを説明していきます。

コンビニエンスストアは,今では,私たちの生活に欠かせない存在となりました。狭い店舗面積にもかかわらず,一日の販売金額は平均で60万円とも言われています。そのような好業績は,買い手には見えにくい「情報システム」によって支えられています。そこで,この講義では,コンビニエンスストアを支える情報システムの役割について説明します。特に,レジの仕組み,商品バーコードの仕組みなどを説明していきます。

音を出さない演奏家・指揮者の役割,指揮法(手の動かし方)の原理(考え方),強弱と手の動かし方との関係を簡単な曲の一部をつかって実践。

音を出さない演奏家・指揮者の役割,指揮法(手の動かし方)の原理(考え方),強弱と手の動かし方との関係を簡単な曲の一部をつかって実践。

ファッションは時代とともに変化し,時代の美意識を表します。一方ファッションは,自分が誰なのかを表すメディアとして自己表現の1つにもなっています。「ファッションって何?」をテーマに,ジーンズとTシャツを例に挙げて「ファッション」を解説します。

ファッションは時代とともに変化し,時代の美意識を表します。一方ファッションは,自分が誰なのかを表すメディアとして自己表現の1つにもなっています。「ファッションって何?」をテーマに,ジーンズとTシャツを例に挙げて「ファッション」を解説します。

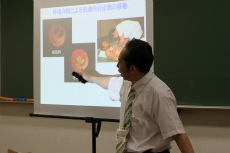

自然科学において,「医学」の位置づけについて先ずお話します。その後,医者が何を考え,どうやって診断しているのかのお話を「気管支喘息(きかんしぜんそく)」という病気を元にして解説します。

自然科学において,「医学」の位置づけについて先ずお話します。その後,医者が何を考え,どうやって診断しているのかのお話を「気管支喘息(きかんしぜんそく)」という病気を元にして解説します。

植物の光合成は,全ての生物の生息を可能とするもっとも基本的な能力である。近年の分子生物学や結晶構造学の進展から,光合成のメカニズムが分子のレベルで,しかも可視的に表現できるようになってきた。本講座では,光合成という多段階の反応のなかでも光エネルギーを化学エネルギーに変換する機構と,その化学エネルギーを用いて二酸化炭素を固定する酵素についての2つに着目し,分子のレベルで起こっていることを解説しようと思う。最後に,これからの植物の進化の方向について議論したい。

植物の光合成は,全ての生物の生息を可能とするもっとも基本的な能力である。近年の分子生物学や結晶構造学の進展から,光合成のメカニズムが分子のレベルで,しかも可視的に表現できるようになってきた。本講座では,光合成という多段階の反応のなかでも光エネルギーを化学エネルギーに変換する機構と,その化学エネルギーを用いて二酸化炭素を固定する酵素についての2つに着目し,分子のレベルで起こっていることを解説しようと思う。最後に,これからの植物の進化の方向について議論したい。

みなさんは普段,様々な衣類やプラスチック製品を毎日使用していると思いますが,これらは全て,分子量が非常に大きくて糸のように細長い“高分子”からできています。これまで高分子材料のほとんどは,主に物を形づくるために使用されてきました。しかし最近は,より能動的な働きである“機能性”を持つ高分子が,盛んに利用されるようになってきています。今回はなかでも,特に光のエネルギーを利用する”光機能性高分子”について,最先端の研究内容も交えてご説明し,“光と高分子で”どのようなことができるかをご紹介したいと思います。

みなさんは普段,様々な衣類やプラスチック製品を毎日使用していると思いますが,これらは全て,分子量が非常に大きくて糸のように細長い“高分子”からできています。これまで高分子材料のほとんどは,主に物を形づくるために使用されてきました。しかし最近は,より能動的な働きである“機能性”を持つ高分子が,盛んに利用されるようになってきています。今回はなかでも,特に光のエネルギーを利用する”光機能性高分子”について,最先端の研究内容も交えてご説明し,“光と高分子で”どのようなことができるかをご紹介したいと思います。

本講義では,開設後3年目を迎えている立命館大学の生命科学部での学びの特徴について,学部を構成している3つの学科,およびカリキュラムの内容を紹介しながら話します。また,講師自身の研究内容を紹介するとともに,担当している講義「人体の構造と機能」の一部を模擬講義というかたちで生徒さんに実際に体験してもらいます。

本講義では,開設後3年目を迎えている立命館大学の生命科学部での学びの特徴について,学部を構成している3つの学科,およびカリキュラムの内容を紹介しながら話します。また,講師自身の研究内容を紹介するとともに,担当している講義「人体の構造と機能」の一部を模擬講義というかたちで生徒さんに実際に体験してもらいます。

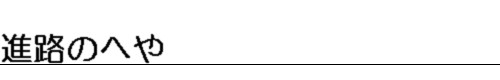

人間の賢さを機械(コンピュータ)に移植し,融通の利く機械・都合よく働いてくれる機械を紹介します。特に,人の学習能力ならびに1,2を知って10を知る汎用能力がどのような形で機械を賢くするかを人間に学び,そのしくみを解明していきます。これらの応用例をパワーポイントとビデオで紹介します。さらに,顔認証並びに人が書く筆圧だけで個人を見極めるデモを講義で披露します。

人間の賢さを機械(コンピュータ)に移植し,融通の利く機械・都合よく働いてくれる機械を紹介します。特に,人の学習能力ならびに1,2を知って10を知る汎用能力がどのような形で機械を賢くするかを人間に学び,そのしくみを解明していきます。これらの応用例をパワーポイントとビデオで紹介します。さらに,顔認証並びに人が書く筆圧だけで個人を見極めるデモを講義で披露します。

穂積陳重「法窓夜話」(1911)に収録されている「カランの法術」(現代訳)を一緒に読み,裁判の本質について考えます。受講者には前もって資料を配布します。これにはクイズがついており,出前授業の際にそれについて解説します。最終的に裁判とはそもそも何を目的にしているかを一緒に考えます。

穂積陳重「法窓夜話」(1911)に収録されている「カランの法術」(現代訳)を一緒に読み,裁判の本質について考えます。受講者には前もって資料を配布します。これにはクイズがついており,出前授業の際にそれについて解説します。最終的に裁判とはそもそも何を目的にしているかを一緒に考えます。

皆さんは『円周率 π 』の定義を知っていますね。えっ?「3.14じゃないのか?」って?

円周率 π は円の「円周の長さ ÷ 直径の長さ」として定義される数学定数で,小学校時代から皆さんもよく知っているものです。この講義では,そのように身近な円周率 π が,解析学や幾何学など現代数学の諸分野で大活躍する様子を見て行きます。日ごろ見慣れた π の姿とは一見変わった,なんとも不思議な,謎に満ちた一面も垣間見ることができれば,と思っています。

皆さんは『円周率 π 』の定義を知っていますね。えっ?「3.14じゃないのか?」って?

円周率 π は円の「円周の長さ ÷ 直径の長さ」として定義される数学定数で,小学校時代から皆さんもよく知っているものです。この講義では,そのように身近な円周率 π が,解析学や幾何学など現代数学の諸分野で大活躍する様子を見て行きます。日ごろ見慣れた π の姿とは一見変わった,なんとも不思議な,謎に満ちた一面も垣間見ることができれば,と思っています。

講師(中串)の専門は惑星気象学である。なぜ「観光学部」に惑星気象学者がいるのか? 地球という観光資源を考える上で,地球そのものに対する理解は不可欠である。そこで,地球を知るため,いったん地球を離れ,多様な惑星の姿を概観しよう。砂嵐の火星で見る夕焼けは? 灼熱の金星に吹き荒れる強風とは? タイタンの風景に見られる海や川の正体は? 太陽系外の惑星はどんな姿をしているのか? ...そして地球はどんな星なのか?

講師(中串)の専門は惑星気象学である。なぜ「観光学部」に惑星気象学者がいるのか? 地球という観光資源を考える上で,地球そのものに対する理解は不可欠である。そこで,地球を知るため,いったん地球を離れ,多様な惑星の姿を概観しよう。砂嵐の火星で見る夕焼けは? 灼熱の金星に吹き荒れる強風とは? タイタンの風景に見られる海や川の正体は? 太陽系外の惑星はどんな姿をしているのか? ...そして地球はどんな星なのか?

「フランス語授業体験」(京都外国語大)では,”クレープ”,”チューリップ”,”カマンベール”など,日本語に入り込んでいるフランス語の単語を紹介。先生の美しい発音と共に,フランス語やフランス文化の紹介をしていただきました。

「フランス語授業体験」(京都外国語大)では,”クレープ”,”チューリップ”,”カマンベール”など,日本語に入り込んでいるフランス語の単語を紹介。先生の美しい発音と共に,フランス語やフランス文化の紹介をしていただきました。

「光合成の不思議を知る」(広島大)では,植物の光合成にスポットをあて,その仕組みを解説。「太陽から地球に降り注ぐエネルギーのうち,人間はどれくらい利用しているか?」との質問に,受講した生徒たちはまったく検討がつかない様子でした。

「光合成の不思議を知る」(広島大)では,植物の光合成にスポットをあて,その仕組みを解説。「太陽から地球に降り注ぐエネルギーのうち,人間はどれくらい利用しているか?」との質問に,受講した生徒たちはまったく検討がつかない様子でした。