富士山

「♪あたまを雲の 上に出し 四方の山を 見おろして かみなりさまを 下に聞く 富士は日本一の山」。あす7月1日は富士山の山開きです。今年は富士山が世界文化遺産に登録されたということで一層脚光を浴びています。「ご来光ツアー」も各地から計画され、きょうから登っている人も多いようです。TV番組も特集が組まれています。

昔から山を神聖視し、信仰や修行の場とする考えから登山が行われていました。火山が噴火したりすることから、お山は畏怖すべきものとする原始的な山に対する信仰から、密教と結びついた山岳信仰の修行の場、信仰の対象の場となってきた経緯もあります。今でも、奈良県の大峰山や山形県の羽黒山などは修験道の修行の場としても有名です。富士山も宗教と結びついた登山が、江戸時代中期の頃から「富士講」が大盛況をみせ頻繁に行われていたようです。

昔、銭湯へ行けば決まったように富士山の絵が描かれていました。初夢に見ると縁起が良いといわれるなかにも「一富士二鷹三茄子」と富士山がでてきます。各地の有名な山にも、伯耆富士(大山)、蝦夷富士(羊蹄山)など、山の形が似ているということもありますが、「富士」の名前が使われます。絵画や小説に取上げられることも多くあります。富士山を扱った小説で思い出すのが、太宰治の「富嶽百景」です。教科書にもでてきます。その中の一節に、富士山と立派に対峙している月見草に感動し、「富士には、月見草がよく似合う」という有名な一節があります。

このように富士山は地理学的な山としての存在より、日本人の精神性や文化のシンボルとされてきたのです。

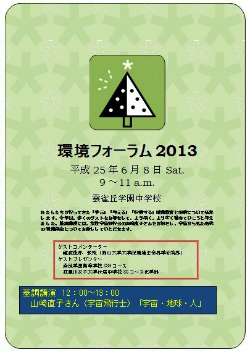

2008年5月29日、中学1年生から3年生までが一堂に会し、環境ジャーナリスト枝廣淳子氏の「不都合な真実を超えて」というテーマで基調講演をいただき、環境教育に積極的に取り組むと同時に「5月29日を環境の日にする」という環境宣言を行いました。以後、一年間の取り組みを集約して「環境フォーラム」を毎年行ってきました。今年は週末の6月8日(土)に6回目の「環境フォーラム」を実施することになっています。

2008年5月29日、中学1年生から3年生までが一堂に会し、環境ジャーナリスト枝廣淳子氏の「不都合な真実を超えて」というテーマで基調講演をいただき、環境教育に積極的に取り組むと同時に「5月29日を環境の日にする」という環境宣言を行いました。以後、一年間の取り組みを集約して「環境フォーラム」を毎年行ってきました。今年は週末の6月8日(土)に6回目の「環境フォーラム」を実施することになっています。 梅雨入り宣言のあと良い天気が続いています。気温は上がって暑いものの、湿度が低く爽やかな気候です。梅雨といえば「ジメジメ」のイメージが強いものですが、梅雨らしくない気候です。しかも、梅雨の晴れ間が一週間ほど続きそうです。「五月晴れ(さつきばれ)」といえば、今は5月の良く晴れた天気のことをいうようですが、本来は陰暦五月のころのさみだれの晴れ間を指していたもので、今の天気が「五月晴れ」ということになるようです。陽気が良くなって、万物が次第に長じて天地に満ち始める「小満」から、きょうは芒(のぎ、稲でいう籾殻にあるとげのような突起)を持った植物の種を蒔く頃「芒種」へと移っています。

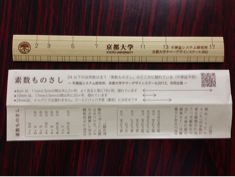

梅雨入り宣言のあと良い天気が続いています。気温は上がって暑いものの、湿度が低く爽やかな気候です。梅雨といえば「ジメジメ」のイメージが強いものですが、梅雨らしくない気候です。しかも、梅雨の晴れ間が一週間ほど続きそうです。「五月晴れ(さつきばれ)」といえば、今は5月の良く晴れた天気のことをいうようですが、本来は陰暦五月のころのさみだれの晴れ間を指していたもので、今の天気が「五月晴れ」ということになるようです。陽気が良くなって、万物が次第に長じて天地に満ち始める「小満」から、きょうは芒(のぎ、稲でいう籾殻にあるとげのような突起)を持った植物の種を蒔く頃「芒種」へと移っています。 長さ18cmの竹のさしに2、3、5、7、11、13、17の目盛りしか刻まれていない「ものさし」が手に入りました。今ひそかなブームで品切れ状態が続いているといわれている「素数ものさし」です。「あえて不便なものを使うことで得られる楽しさを知ってほしい」と京都大学の研究者らが考案したもので、値段も577円と素数になっています。

長さ18cmの竹のさしに2、3、5、7、11、13、17の目盛りしか刻まれていない「ものさし」が手に入りました。今ひそかなブームで品切れ状態が続いているといわれている「素数ものさし」です。「あえて不便なものを使うことで得られる楽しさを知ってほしい」と京都大学の研究者らが考案したもので、値段も577円と素数になっています。